1. はじめに:なぜ今 QRA なのか

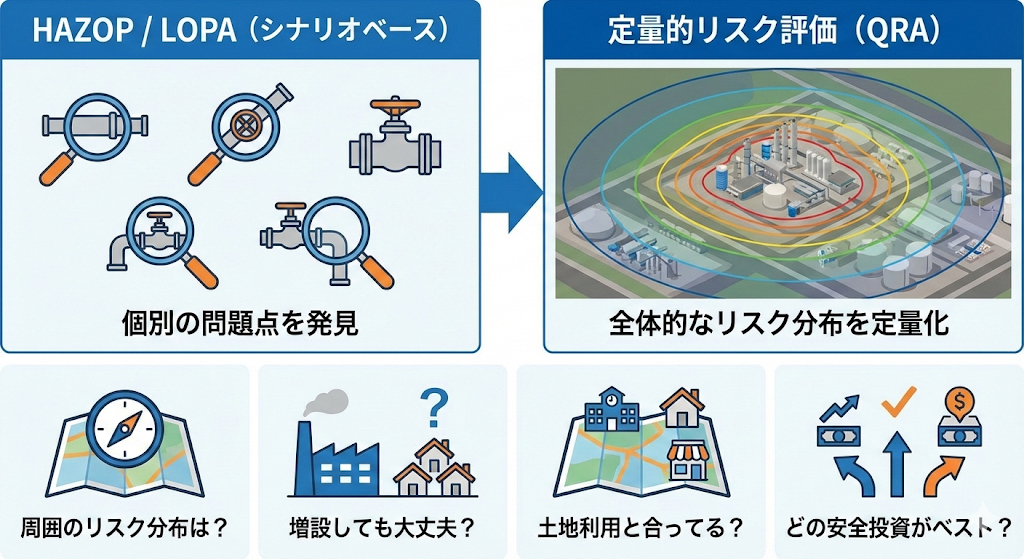

化学プラントの安全検討といえば、HAZOP や LOPA といった

シナリオベースのリスク評価が広く用いられています。

一方で、次のような問いに答えたい場面では、

QRA(Quantitative Risk Assessment:定量的リスク評価) が有力な選択肢になります。

- この工場の周囲で、どの方向に・どの程度のリスクが存在するのか

- 設備増設・能力増強を行っても、工場境界や住宅地のリスクは許容範囲か

- 学校・住宅・商業施設などの土地利用とリスク分布は整合しているか

- 複数の安全投資案のうち、どの案がリスク低減効果に優れているか

本記事では、QRA が扱う代表的な指標である

- 個別リスク(Individual Risk)

- 社会的リスク(Societal Risk:FN 曲線)

- 土地利用との整合性(Land Use Planning)

に焦点を当て、QRA が「何を見せてくれるのか」 を整理します。

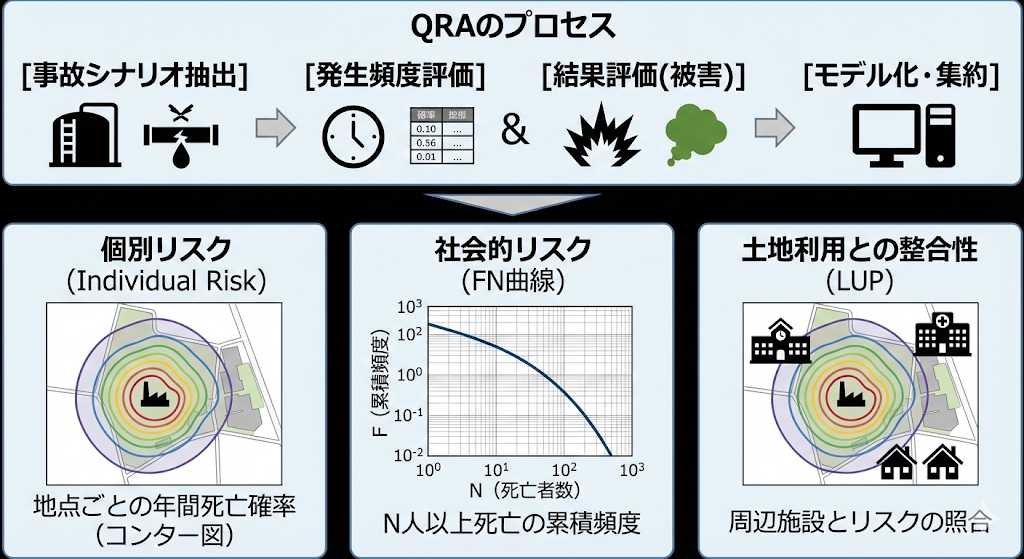

2. QRA で使う 3 つの主要指標

QRA では、プラントで起こりうるさまざまな事故シナリオを洗い出し、

- 発生頻度(どのくらいの頻度で起きるか)

- 結果(どのくらいの被害が出るか)

をモデル化したうえで、以下のような指標に集約します。

- 個別リスク(Individual Risk)

工場境界や周辺居住地における「年間死亡確率」を地点ごとに評価し、

等高線(コンター)で表現したもの。 - 社会的リスク(Societal Risk:FN 曲線)

想定される死亡者数・負傷者数 N と、

「N 人以上が死亡する事故の累積発生頻度」F(N) を両対数グラフにプロットしたもの。 - 土地利用との整合性(Land Use Planning)

学校・住宅・病院・商業施設など、周辺の土地利用とリスク分布を照合し、

「その土地利用が妥当か」「プラント側の増設が許容されるか」を検討するための枠組み。

以下、それぞれをもう少し掘り下げていきます。

3. 個別リスク(Individual Risk):場所ごとの「年間死亡確率」

3-1. 個別リスクの考え方

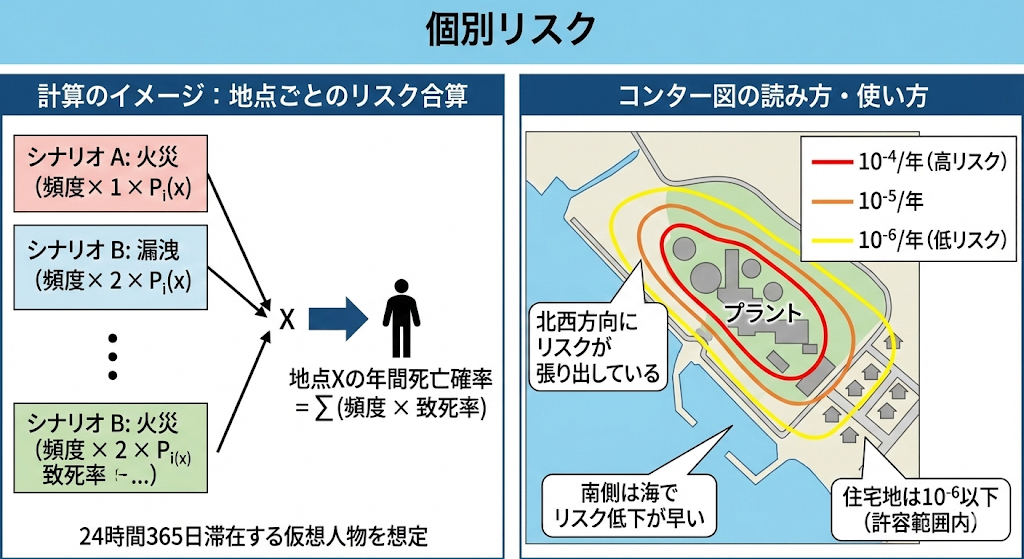

個別リスクとは、ある地点に24 時間・365 日滞在している仮想人物を想定し、その人物が 1 年間に死亡(あるいは重傷)に至る確率を、すべての事故シナリオについて合算したものです。

イメージとしては、次のような表現になります。

「この地点に 1 年を通じて滞在すると仮定した場合、プラント由来の事故で死亡する確率は 10⁻⁶/年 程度である。」

ここで重要なのは、

- 「年間」の確率であること

- 常時滞在する仮想人物を前提にした「場所固有のリスク」であること

です。人生全体の「生涯リスク」を直接示しているわけではありません。

3-2. 計算のイメージ

個別リスクは、概ね次のプロセスで求めます。

- シナリオの洗い出し

- 貯槽破損、配管破断、フランジ漏えい、反応暴走など、

プラントで起こりうる主要な事故シナリオを網羅的に整理する。

- 貯槽破損、配管破断、フランジ漏えい、反応暴走など、

- シナリオごとの発生頻度評価

- 故障データ(故障率、LOPA で用いる頻度データなど)や過去事故統計をもとに、各シナリオの「年あたり発生頻度(回/年)」を推定する。

- 結果解析(コンシークエンス解析)

- 各シナリオについて、

- 火炎放射、プール火災、BLEVE、爆発圧力波

- 毒性ガスの拡散

などの影響をモデル計算し、距離ごとの「致死率(死亡確率)」を求める。

- 各シナリオについて、

- 地点ごとの死亡確率を合算

- ある地点 X に対して、

- 「シナリオ i の発生頻度 × シナリオ i 発生時に地点 X で死亡に至る確率」をすべてのシナリオについて足し合わせることで、地点 X における年間死亡確率(個別リスク)が得られる。

- ある地点 X に対して、

こうして求めた「地点ごとの年間死亡確率」を地図上に描き、同じ値の点を結んだものが 個別リスクコンター(等リスク線図) です。

3-3. 個別リスクの読み方・使い方

等リスク線図では、例えば次のようなレベルが描かれることが多くあります。

- 10⁻⁴/年(1 年あたり 1 万分の 1 程度の確率)

- 10⁻⁵/年(1 年あたり 10 万分の 1 程度の確率)

- 10⁻⁶/年(1 年あたり 100 万分の 1 程度の確率)

これにより、

- 「北西方向 300 m 付近まで 10⁻⁵ コンターが張り出している」

- 「南側は海で、100 m 先からすでに 10⁻⁶ 未満に低下している」

といった 方向・距離ごとのリスク分布が直感的に分かります。

主な用途は次の通りです。

- 工場境界や周辺居住地のリスク水準を確認し、行政・地域と共有する

- 設備増設・運転条件の変更(処理量増加・圧力条件変更など)の前後で、境界リスクがどの程度変化するかを比較する

- レイアウト変更や安全対策(タンク配置変更、防液堤強化など)により、高リスク領域(コンター)をどこまで後退させられるかを検討する

4. 社会的リスク(Societal Risk)と FN 曲線:大事故への「社会の感度」を可視化

4-1. 社会的リスクの考え方

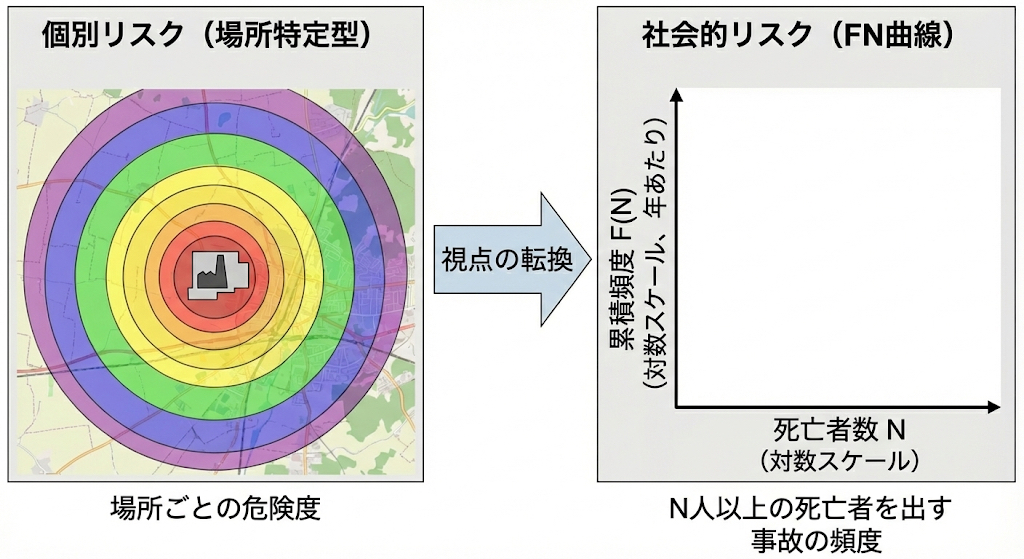

個別リスクが「場所ごとの危険度」を表すのに対し、社会的リスクは、「何人くらいの死傷者を出す事故が、どれくらい起こりうるか」を表す指標です。

ここで用いるのが FN 曲線 です。

- N:一度の事故での死亡者数(あるいは死傷者数)

- F(N):その N 人以上が死亡する事故が、1 年あたり起こる累積頻度

これを横軸 N、縦軸 F(N) とした両対数グラフにプロットしたものが FN 曲線です。

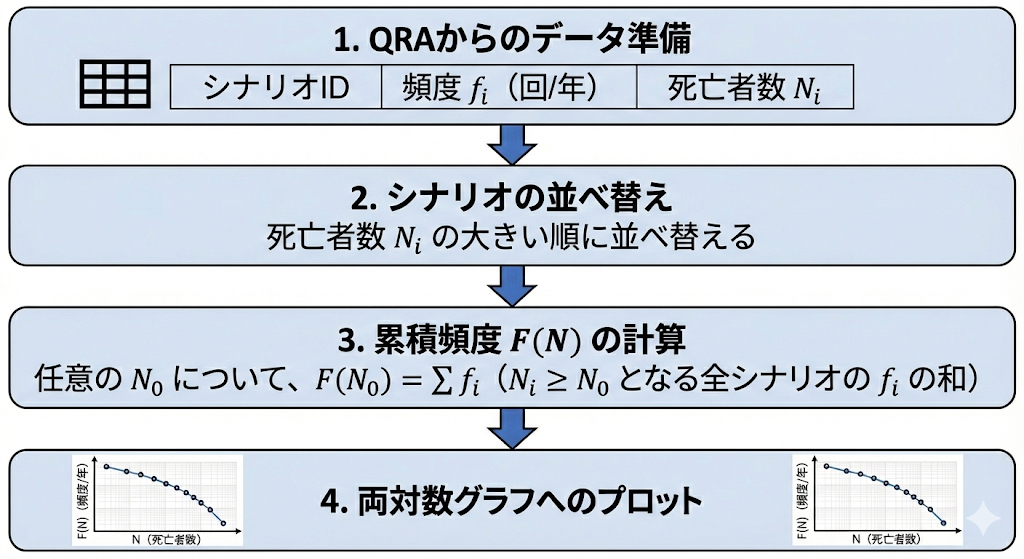

4-2. FN 曲線の作り方

FN 曲線は概ね次の手順で作成します。

- QRA の結果から、全シナリオについて

- シナリオ頻度 fᵢ(回/年)

- シナリオ発生時の死亡者数 Nᵢ

を一覧化する。

- Nᵢ の大きい順にシナリオを並べ替える。

- 任意の N₀ について、

- 「Nᵢ ≥ N₀ となる全シナリオの頻度 fᵢ」を足し合わせた値を F(N₀) とする。

- N と F(N) を両対数グラフにプロットする。

一般に、FN 曲線は 右下がり の形になります。

これは、「少人数が亡くなる事故は比較的起こりやすいが、大人数が亡くなる事故は起こりにくい」という関係を反映しています。

4-3. FN 曲線で見えてくるもの

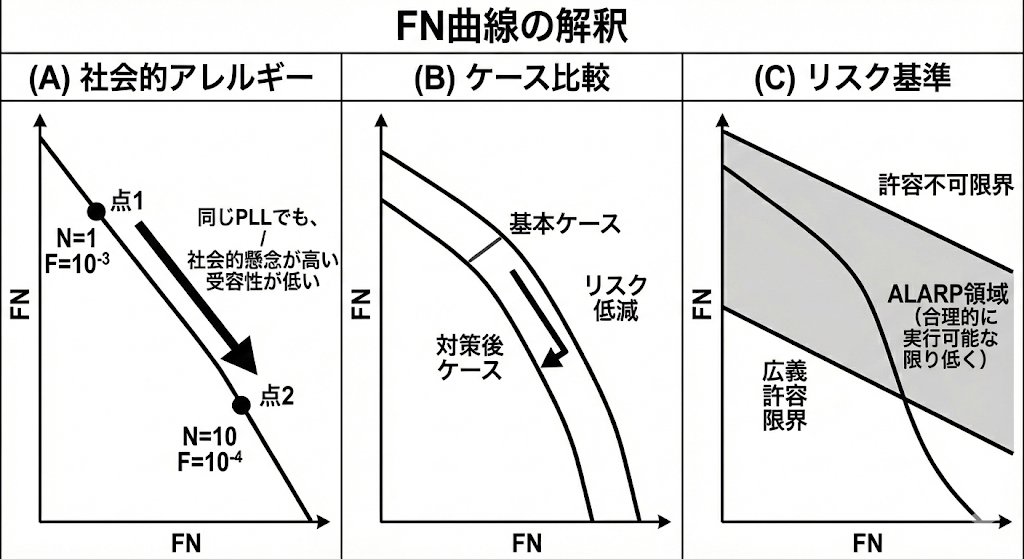

FN 曲線を用いると、次のような評価が可能になります。

- 大事故への“社会的アレルギー”の反映

- 同じ期待死亡者数(PLL:Potential Loss of Life)でも、

「1 人死亡が年 10⁻³ 回」と

「10 人死亡が年 10⁻⁴ 回」では、後者の方が社会的受容性は低いと判断されがちです。

FN 曲線は、この感覚を可視化するための道具です。

- 同じ期待死亡者数(PLL:Potential Loss of Life)でも、

- ケース比較

- 既設案・増設案・代替案など、複数ケースの FN 曲線を重ね書きすれば、「この案にすると、大人数が巻き込まれる事故の頻度がどの程度減るか」を一目で比較できます。

- リスク受容基準との対比

- 規制当局や企業が FN 曲線の上限ライン(「このラインより上は許容できない」という境界)を設定し、対象施設の FN 曲線がその範囲内に収まるかを確認する、といった使い方もされています。

5. 土地利用との整合性(Land Use Planning):リスクとまちづくりの接点

5-1. なぜ土地利用と結びつけるのか

化学プラントは孤立して存在しているわけではなく、周囲には

- 住宅地

- 学校・幼稚園・病院

- 商業施設

- 幹線道路・鉄道

など、さまざまな土地利用が隣接しています。

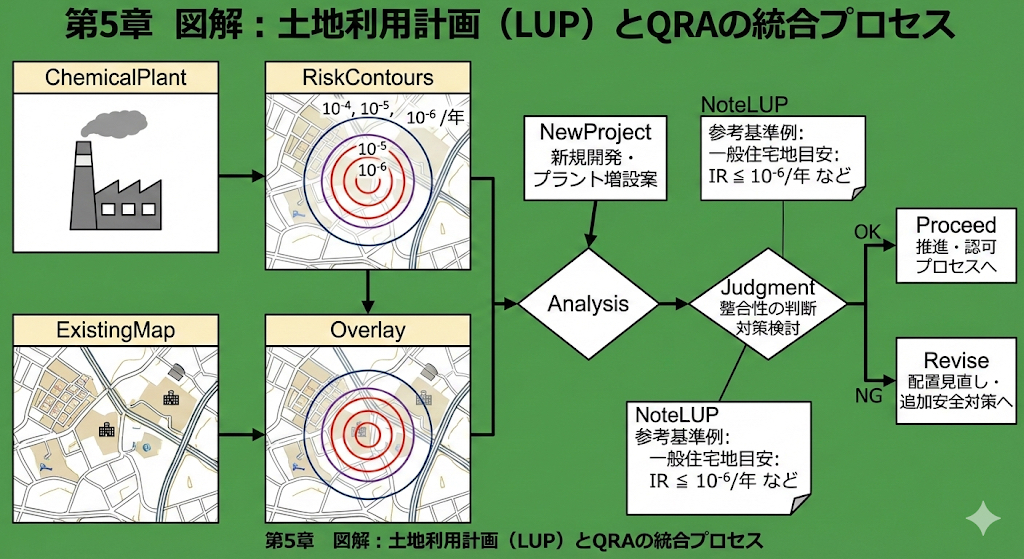

QRA の結果を**土地利用計画(Land Use Planning:LUP)**と結びつけることで、

- 「この場所に新たな住宅地を造成してよいか」

- 「学校や病院といった“弱者施設”をどこまで近づけてよいか」

- 「プラント側の増設で、既存住宅地のリスクは許容範囲を超えないか」

といった問いに、定量的な根拠をもって答えることが可能になります。

5-2. QRA を土地利用に結びつけるステップ

- リスクマップの作成

- 個別リスクコンター(10⁻⁴, 10⁻⁵, 10⁻⁶ …)を工場周辺の地図上に描く。

- 必要に応じて、社会的リスク(FN 曲線)の観点からのマップも併用する。

- 既存土地利用との照合

- 住宅地、学校、病院、商業施設、公共施設、主要道路などの位置を重ね合わせ、

「どの施設がどのリスクゾーンに入るか」を確認する。

- 住宅地、学校、病院、商業施設、公共施設、主要道路などの位置を重ね合わせ、

- 新規開発・プラント増設との整合判断

- 新たな住宅地・商業施設・道路配置などに対して、

- 「この案だと、住宅地の一部が 10⁻⁵ コンター内に入る」

- 「学校をこの位置に置くなら、追加のリスク低減対策が必要」

などを検討する。

- 新たな住宅地・商業施設・道路配置などに対して、

海外の一部の国・地域(例えば英国やオーストラリアなど)では、

- 一般住宅地:IR ≦ 10⁻⁶/年 程度を目安とする

- 工業・商業地域:これより高い IR を許容する

といった用途別の目安値をガイダンスとして示し、土地利用との整合性を判断している例があります。

ただし、具体的な数値や考え方は国・地域によって異なる点には留意が必要です。

日本では、こうした個別リスクの数値基準が法制度として明確に定められているわけではありませんが、大規模プラントや LNG 基地などでは、自治体との協議資料として QRA 結果を提示し、土地利用との整合性を説明するケースも見られます。

6. QRA で具体的に「何が見える」のか

ここまでの 3 つの指標(個別リスク・社会的リスク・土地利用)を組み合わせると、現場でよく問われる次のような論点に、定量的に答えられるようになります。

6-1. 「どの方向・どの距離に、どの水準のリスクがあるのか」

- 個別リスクコンターから、

- 「北西方向 300 m は 10⁻⁵/年、500 m で 10⁻⁶/年 まで低下」

- 「南側は海で、100 m 先からすでに 10⁻⁶/年 未満」

といった 方向依存性・距離依存性が把握できます。

- これにより、

- 高リスク設備を海側に寄せる

- タンク群・反応器の配置を見直す

- 保安距離やバッファゾーンの設定を再検討する

といった レイアウト・プロセス設計変更の効果を、リスクコンターの変化として確認できます。

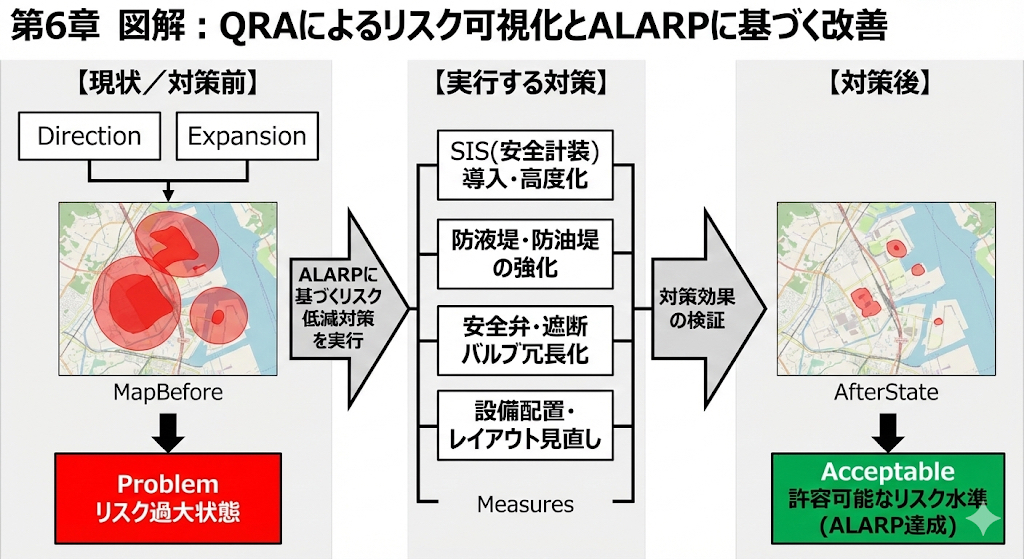

6-2. 「増設・能力増強をしても、許容範囲に収まるのか」

増設前後のケースで QRA を実施し、

- 工場境界での個別リスク

- 代表的な住宅地・学校などの個別リスク

- 全体の FN 曲線

を比較すると、

- 「境界 IR は 10⁻⁶/年 → 3×10⁻⁶/年 に増加するが、許容範囲内といえるか」

- 「FN 曲線上で、大人数死亡領域が規準ラインを超えていないか」

といった観点で、増設案の妥当性を検証できます。

もし許容範囲を超える、またはギリギリの水準にある場合には、

- 安全弁や遮断バルブの冗長化・信頼性向上

- 防液堤・防油堤の強化

- SIS(安全計装システム)の導入・グレードアップ

- 同時大量放出を招きうる設備の近接配置の見直し

などの対策を組み合わせ、

**ALARP(As Low As Reasonably Practicable:合理的に達成可能な限りリスクを低減)**の観点から、妥当なリスク水準まで下げていくことになります。

7. 行政・地域住民・投資家への「翻訳」のポイント

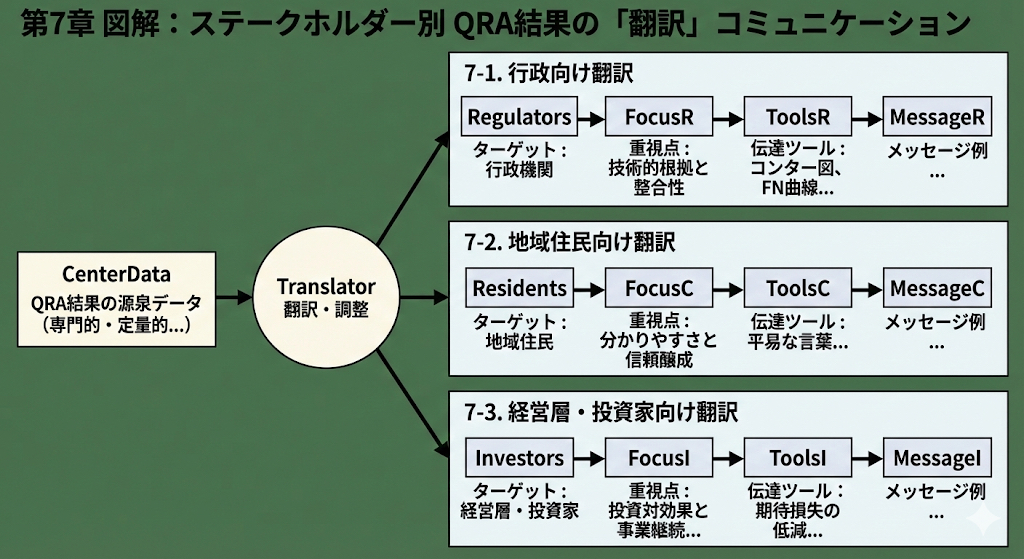

QRA の結果は、そのままだと専門的で分かりづらいため、ステークホルダーごとに言葉を翻訳して伝える工夫が重要です。

7-1. 行政向け

- 個別リスクコンターと FN 曲線を用いて、

- 「増設案 A/B のうち、どちらが高リスクゾーンの面積を小さくできるか」

- 「既存の住宅地・学校との距離関係がどう変化するか」

を図と数値で説明する。

- 土地利用計画との整合性や、リスク低減策の有無・効果を整理し、行政側の審査プロセスに耐えうる資料とする。

7-2. 地域住民向け

- 専門用語を極力避け、かみ砕いて伝える。

- 「この地域に住んでいる方が、この工場の事故で亡くなる確率は、一般的な交通事故などと比べてこの程度です」

- 「今回の対策で、万一の大きな事故が起こる可能性を何分の 1 に減らしました」

- 「絶対安全」を約束するのではなく、

- リスクの大きさ

- それをどのように把握し、どこまで低減するよう努めているか

を、透明性を持って共有することが信頼につながります。

7-3. 経営層・投資家向け

- QRA の結果を、

- 「配管更新案」「SIS 更新案」「防液堤強化案」などの投資と結びつけ、

- 「どの投資が、個別リスク/FN 曲線/期待損失の低減にどれだけ効くか」

を示す。

- 単なる「コスト」ではなく、

- 巨大事故による損害・レピュテーションリスクの回避

- 事業継続性(BCP)の向上

という観点も含めて、リスクファイナンスの一部として位置づけて説明すると、経営判断のテーブルに乗せやすくなります。

8. まとめ:QRA を「地図」と「共通言語」として使う

本記事では、QRA(定量的リスク評価)の中核となる 3 つの指標、

- 個別リスク(Individual Risk)

- 社会的リスク(Societal Risk:FN 曲線)

- 土地利用との整合性(Land Use Planning)

を中心に、QRA が何を見せてくれるのかを整理しました。

ポイントを振り返ると、

- 個別リスクは、

「どの方向・どの距離に、どの水準のリスクが広がっているか」を示す “地図” になる。 - 社会的リスク(FN 曲線)は、

「大人数が巻き込まれる事故を、どこまで許容するのか」という社会の感度を反映する “物差し” になる。 - 土地利用との整合性は、

プラントとまちづくりの接点を、定量的に議論するためのベースになる。

QRA は、HAZOP や LOPA のように現場レベルの詳細な対策案を直接教えてくれるわけではありませんが、

「このプラントは、周囲に対してどの程度のリスクを投げかけているのか」

「そのリスクは、社会的に見て妥当な水準といえるのか」

を、行政・地域住民・投資家・経営層と共有するための共通言語として、大きな役割を果たします。

参考文献

国際的ガイドライン・英文資料

- CCPS (Center for Chemical Process Safety):

Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis, 2nd Edition. Wiley, 2010.

出版社ページ - TNO:

Guideline for Quantitative Risk Assessment (“Purple Book”, CPR 18E). Publication Series on Dangerous Substances (PGS 3). 2005.

PDF - NSW Department of Planning and Environment:

Hazardous Industry Planning Advisory Paper No. 6 – Hazard Analysis. January 2011.

PDF - NSW Department of Planning and Environment:

Hazardous Industry Planning Advisory Paper No. 10 – Land Use Safety Planning. January 2011.

PDF - UK Health and Safety Executive (HSE):

Reducing Risks, Protecting People – HSE’s decision-making process (R2P2). HSE Books, 2001.

PDF - UK Health and Safety Executive (HSE):

ALARP at a Glance – Guidance for HSE Inspectors.

ウェブページ

日本語文献

- 化学工学会 SCE・Net 安全研究会 編:

『若い技術者のための プロセス安全入門』, 丸善出版, 2018 年.

書籍紹介ページ - 安全工学会 監修,新井 充・佐藤 吉信・高木 伸夫・野口 和彦・若倉 正英 編:

『実践・安全工学 シリーズ1「物質安全の基礎」』化学工業日報社.

書籍紹介ページ - 安全工学会 監修,新井 充・佐藤 吉信・高木 伸夫・野口 和彦・若倉 正英 編:

『実践・安全工学 シリーズ2「プロセス安全の基礎」』化学工業日報社, 2012 年.

書籍紹介ページ - 安全工学会 監修,新井 充・佐藤 吉信・高木 伸夫・野口 和彦・若倉 正英 編:

『実践・安全工学 シリーズ3「安全マネジメントの基礎」』化学工業日報社, 2013 年.

書籍紹介ページ

※1〜6:QRA の手法・リスク指標・土地利用評価・ALARP に関する国際的なガイドライン

※7〜10:RBPS の枠組みの中での QRA の位置づけや、日本の実務への展開を理解するための参考文献

化学プラント大全

化学プラント大全