安全工学の歴史は、過去の甚大な事故から教訓を学び、安全を実現するための体系的な知識と管理手法を進化させてきた歴史と言えます。特に化学プロセス安全の分野における重要な進展を、年代を追ってご紹介します。

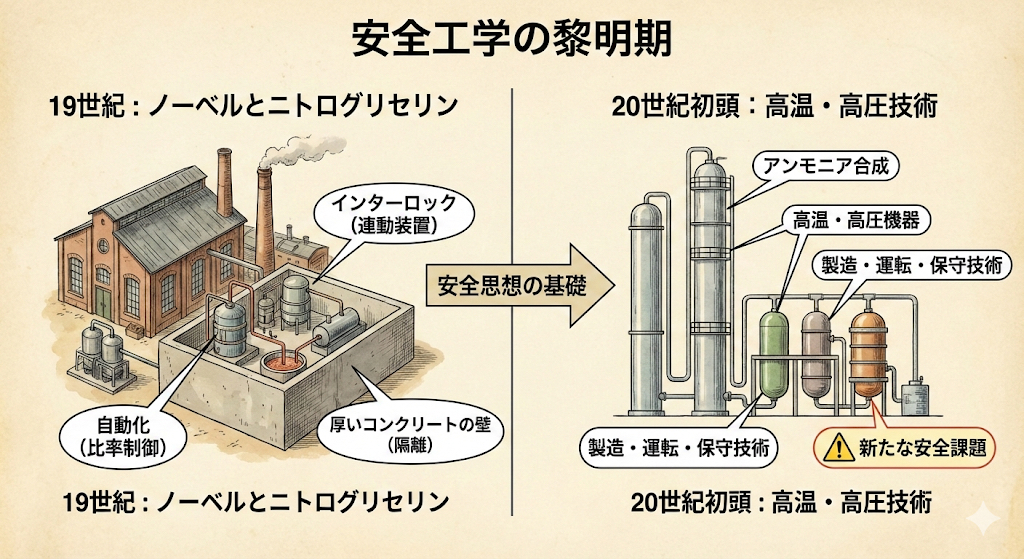

1. 黎明期:自動制御と高圧技術の登場

安全工学の起源は、化学工業の発展と密接に関わっています。19世紀には、アルフレッド・ノーベルがニトログリセリンの大量生産にあたり、比率制御を用いた自動化、インターロック(連動装置)、そして万一の爆発に備えた厚いコンクリートの壁(隔離)といった、現代の安全思想に通じる概念を導入しました。

20世紀初頭には、アンモニア合成などに伴う高温・高圧機器が導入され、製造、運転、保守の技術が日本の化学産業に根付き始めましたが、これらは新たな安全上の課題も生み出しました。

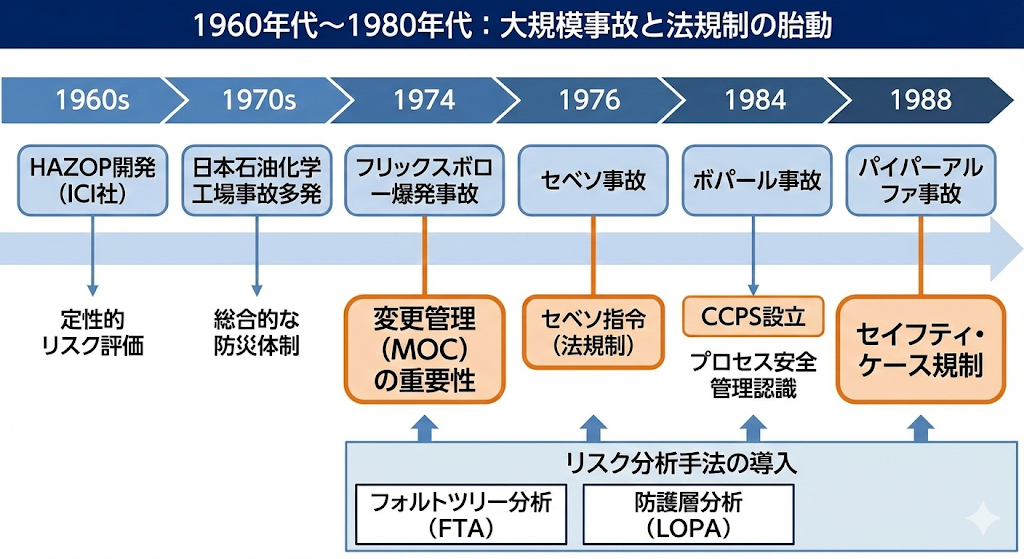

2. 1960年代〜1980年代:大規模事故と法規制の胎動

20世紀後半に入り、化学プラントが大型化、複雑化するにつれて、重大な産業事故が多発する時代を迎えます。

| 年代 | 重要な動きと事故 | 教訓となった安全概念 |

| 1960年代 | イギリスのICI社により HAZOP(ハザードと操作性レビュー)が開発される。 | 定性的なリスク評価手法の登場。 |

| 1970年代 | 日本で石油化学工場の重大事故が多発(1973年ピーク)。 | 石油コンビナート等特別防災区域の確立など、総合的な防災体制の強化。 |

| 1974年 | フリックスボロー爆発事故(英国)。 | **変更管理(MOC)**の重要性が国際的な課題となる。 |

| 1976年 | セベソ事故(イタリア)。 | セベソ指令(1982年)など、化学安全に関する法規制の制定を促進。 |

| 1984年 | ボパール事故(インド)。 | 化学プロセス安全センター(CCPS)設立の直接的な契機となり、プロセス安全が技術だけでなく管理システムの問題であるという認識を広げる。 |

| 1988年 | パイパーアルファ事故(英国)。 | 英国で厳しい**セイフティ・ケース(Safety Case)**規制制定のきっかけとなる。 |

この時期、原子力産業で使われていた**フォルトツリー分析(FTA)**などの定量的分析技術や、**防護層分析(LOPA)**などのリスク分析手法が化学プロセス産業にも徐々に導入され始めました。

フリックスボロー爆発事故(1974):変更管理の欠如が引き起こした史上最悪級の化学プラント事故

フリックスボロー爆発事故(1974):変更管理の欠如が引き起こした史上最悪級の化学プラント事故

セベソ事故(1976年):ダイオキシン放出の原因分析とプロセス安全の進化

セベソ事故(1976年):ダイオキシン放出の原因分析とプロセス安全の進化

ボパール事故(1984年):世界最悪の化学災害から学ぶプロセス安全の本質

ボパール事故(1984年):世界最悪の化学災害から学ぶプロセス安全の本質

パイパー・アルファ事故(1988年):史上最悪の海上石油災害とプロセス安全の本質

パイパー・アルファ事故(1988年):史上最悪の海上石油災害とプロセス安全の本質

3. 1990年代以降:マネジメントと安全文化の時代へ

大規模事故の経験から、安全を確保するには、単に設備や技術を改善するだけでなく、組織全体のリスク管理体制が不可欠であるという認識が確立されました。

1992年には、米国でOSHA PSM(プロセス安全管理)規則が発行され、プロセス安全管理の枠組みが法的に整備されました。

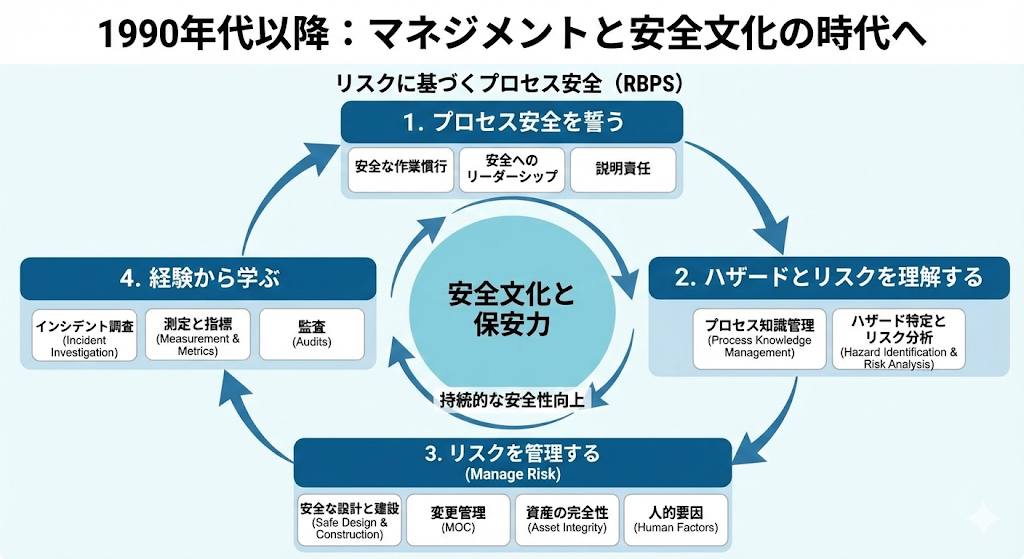

リスクに基づくプロセス安全(RBPS)への進化

2007年、CCPSは、次世代のプロセス安全管理として、**リスクに基づくプロセス安全(RBPS)**を提唱しました。これは、従来のPSMシステムを強化し、持続的な安全性の向上を目指すものです。

RBPSは、以下の4つの柱と20の要素で構成され、技術的側面だけでなく、安全文化やマネジメントの役割を強く重視しています。

1. プロセス安全を誓う

2. ハザードとリスクを理解する

3. リスクを管理する

4. 経験から学ぶ

現代の安全工学では、事故の根本原因を追求し、安全基盤と安全文化からなる保安力を強化することが、産業安全確保の鍵とされています。

安全は、特定の担当者だけでなく、組織全体の取り組みであり、経営層の責任を含めた国際的な動向が重視されています。

【まとめ記事】リスクに基づくプロセス安全(RBPS)とは?

【まとめ記事】リスクに基づくプロセス安全(RBPS)とは?  化学プラント大全

化学プラント大全