化学プラントのリスク評価では、「リスクをゼロにせよ」とは言われません。

現実の設備・プロセスには、どうしても一定のリスクが残ります。

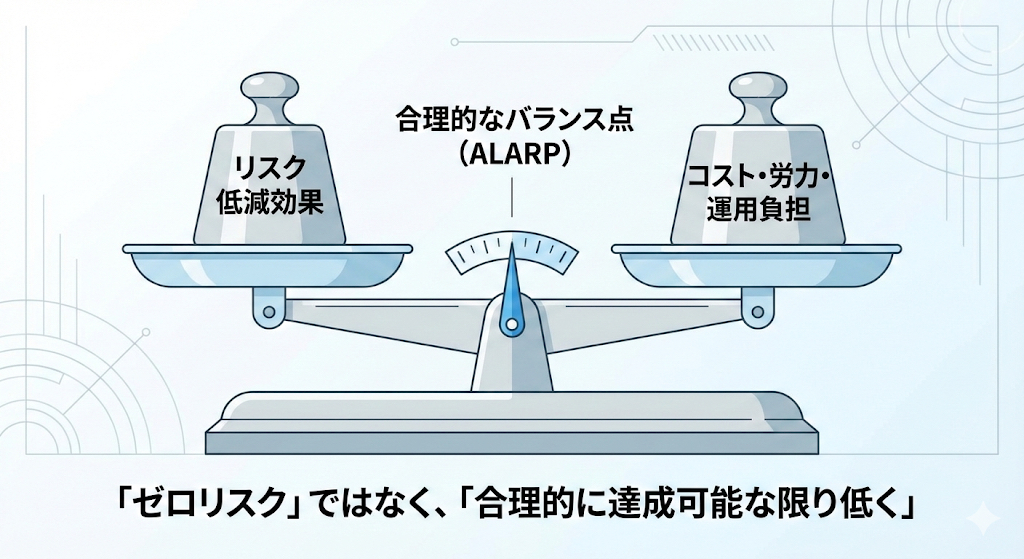

そこで重要になるのが ALARP(As Low As Reasonably Practicable)、「合理的に達成可能な限りリスクを低くする」という考え方です。

本記事では、ALARP の基本概念から、QRA・LOPAとの関係、実務でどう使うかまでを整理します。

1. ALARP とは何か

1-1. 用語の意味と背景

ALARP は As Low As Reasonably Practicable の略で、日本語ではよく 「合理的に(妥当に)達成可能な限り低く」 と表現されます。

「合理的に達成可能」とは、「技術的に実行可能であり経済的・運用上の負担が、得られるリスク低減効果に比べて著しく不釣り合いでない範囲」という意味合いです。

もともとは英国の安全衛生法における“so far as is reasonably practicable(SFAIRP)” という表現に由来し、リスクを「ゼロ」にすることではなく、合理的な範囲内で徹底して絞り込むための考え方として広く使われています。

1-2. 「ゼロリスク」ではなく「合理的に低く」

化学プラントの運転において、火災・爆発・有害物質漏洩などのリスクを完全にゼロにすることは現実的ではありません。

- プロセスを止めれば、製品供給や経済活動に支障が出る

- あらゆる想定外事象に備えた過剰な対策は、かえって新たなリスクを生むこともある

そこで ALARP は次のような問いを立てます。

「現状のリスクを、合理的に実行可能な範囲で さらに低減する余地はないか?」

この問いに対して、技術的・経済的に妥当な対策をやり尽くしたと説明できる状態を「ALARP まで低減した」とみなします。

2. ALARP の 3 つのリスク領域

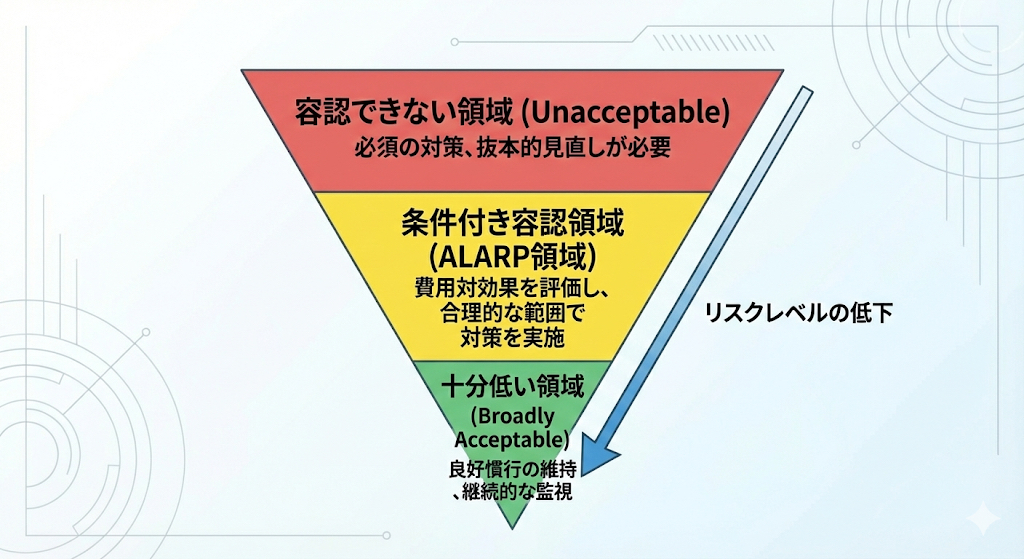

ALARP の概念は、しばしば次の 3 つの領域で説明されます。

2-1. 容認できない領域(Unacceptable)

リスクが高すぎて、社会的・規制的に受け入れられない領域です。

この領域にある場合は、

- 設備停止

- プロセス条件の抜本的見直し

- 大規模な設備投資

などを含めて、リスク低減措置が強く求められます。

ALARP 議論以前に、「まずここから脱出すること」が前提となります。

2-2. 条件付き容認領域(ALARP 領域)

リスクは高くないが、無視できるほど低くもない領域です。

この領域のリスクは、次の条件で「容認しうる」とみなされます。

- 想定しうる合理的な対策を検討し

- 費用・運転への影響とリスク低減効果を比較し

- 「これ以上の対策は、効果に対してコストが著しく不釣り合い」と説明できる

言い換えると、ALARP 領域にあるリスクは「やれることはやったか?」が常に問われる領域です。

2-3. 十分低い領域(Broadly Acceptable)

リスクが社会的に見て十分低く、一般的な良好慣行を守っていれば追加対策は要求されない領域です。

とはいえ、法令順守や基本的な保守点検など、“当たり前に実施すべき管理” は引き続き必要です。

3. QRA・LOPA と ALARP の関係

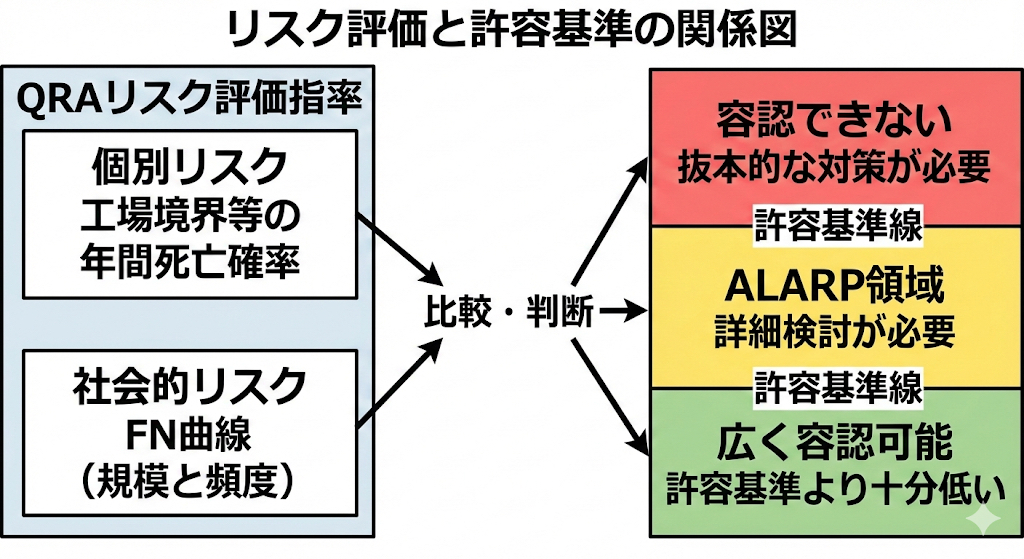

3-1. 個別リスク・社会的リスクとの関係

QRA では、次のような指標を用いてリスクを数値化します。

- 個別リスク(Individual Risk)

工場境界や周辺居住地における年間死亡確率 - 社会的リスク(Societal Risk)

FN 曲線で表される、「何人規模の事故がどれくらいの頻度で起こりうるか」

これらを、事業者が定めた 許容基準線(リスク受容基準) と比較し、どの領域に位置するかを判断します。

- 許容基準より十分低い → broadly acceptable

- 基準付近・やや上 → ALARP 領域での詳細検討が必要

- 大きく超える → unacceptable(抜本的な対策が必要)

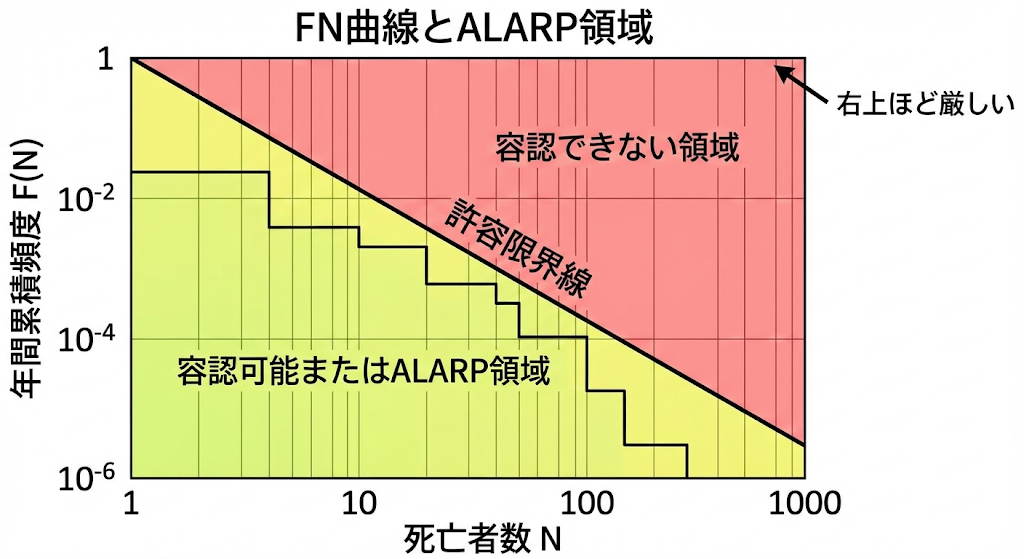

3-2. FN 曲線と ALARP 領域のイメージ

FN 曲線では、横軸に死亡者数 N、縦軸にその N 人以上が死亡する事故の年間累積頻度 F(N) をとり、両対数グラフ上にプロットします。

グラフ上に 「許容限界線」 を引き、これを境に

- 上側:容認できない領域

- 下側:容認可能または ALARP 領域

と区分します。

一般には、右上(大人数・高頻度)ほど厳しく、規制や社会受容性の観点から許容されにくくなります。

この FN 曲線と ALARP の組み合わせにより、「頻度」と「被害規模」の両面から、リスクがどの領域にあるのかを視覚的に確認できます。

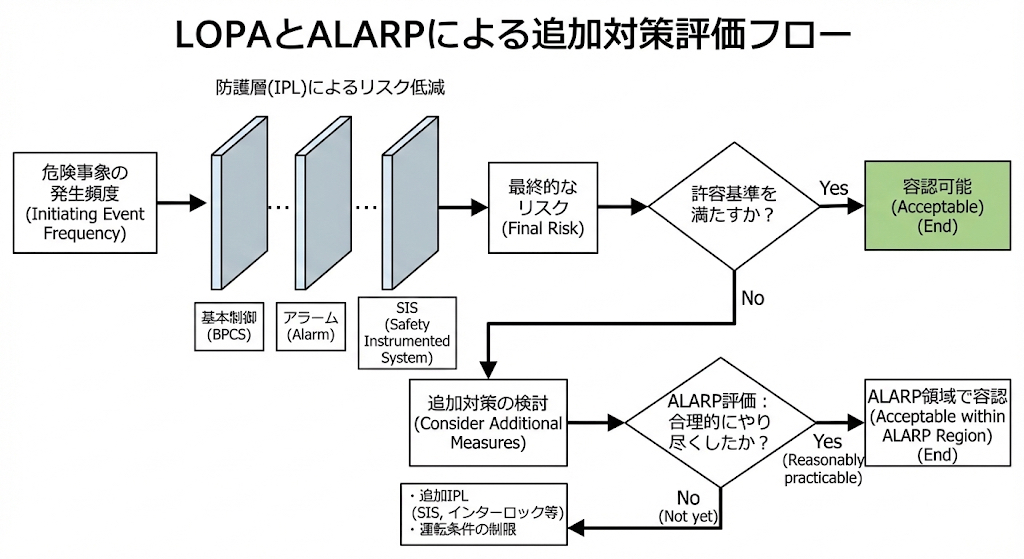

3-3. LOPA による「追加対策の妥当性」評価

LOPA(Layer of Protection Analysis)は、あるシナリオに対して

- 危険事象の発生頻度

- 各防護層(IPL)のリスク低減効果(PFD)

を組み合わせて、最終的なリスクが許容範囲にあるかを確認する手法です。

LOPA の結果が まだ許容基準を満たさない場合、

- 追加の IPL(SIS、インターロック、設備の二重化など)

- 運転条件の制限(上限負荷の設定など)

を検討します。

このとき、ALARP の考え方を使うと「どの程度まで追加対策を積み増すべきか」「どこまでやれば『合理的にやり尽くした』と言えるか」を整理しやすくなります。

4. 実務で ALARP をどう確認するか

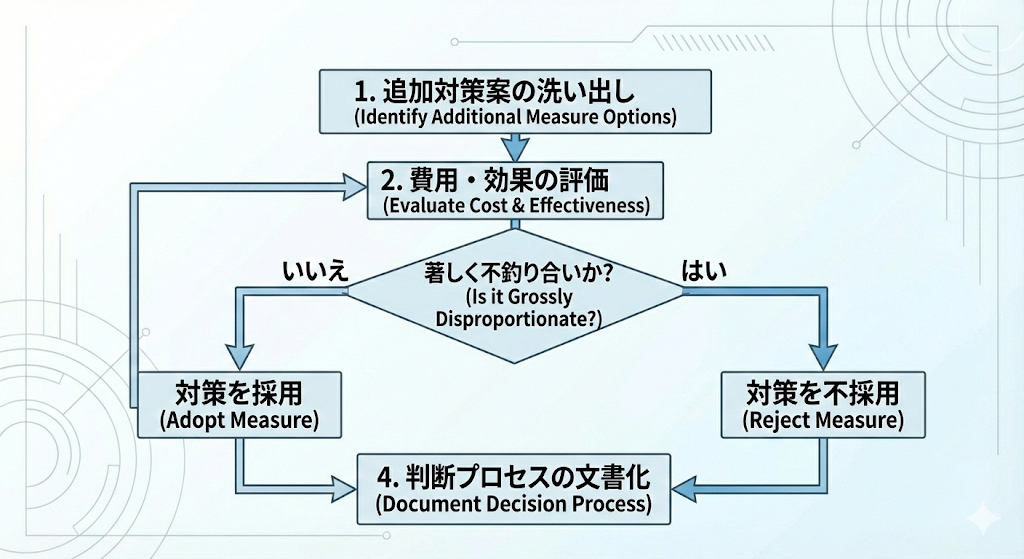

4-1. 追加対策案の洗い出し

- QRA・LOPA の結果から、

- 許容基準を超えているシナリオ

- 基準ギリギリのシナリオ

を抽出する。

- それぞれについて、追加のリスク低減案を複数検討する。

- 設備対策:二重化、耐圧強化、材料変更

- 計装対策:SIS、アラーム+手動操作、インターロック

- 運転管理:手順見直し、運転上限値の引き下げ

- 緊急対応:検知・遮断・避難計画の強化 など

4-2. 費用・運転影響とリスク低減効果のバランス

各対策案について、

- 設備投資額・ランニングコスト

- 設置工事や停止期間による生産への影響

- 操業の複雑化・ヒューマンエラーリスクの増減

- 期待されるリスク低減効果(頻度低減、被害規模低減)

を比較し、費用対効果が「著しく不釣り合い」でない対策は原則として採用します。

4-3. 「これ以上は著しく不釣り合い」をどう説明するか

ALARP を主張するには、単に「コストがかかりすぎるのでやめた」では不十分で、一定のロジックと記録が必要です。

いくつかの代替案を比較したうえで

- 投資規模/リスク低減量

- 業界慣行・他社事例

- 規制やガイドラインの要求水準

などを踏まえ、「これ以上の対策は、合理的な範囲を超えている」と判断したプロセスを文書化しておくことが重要です。

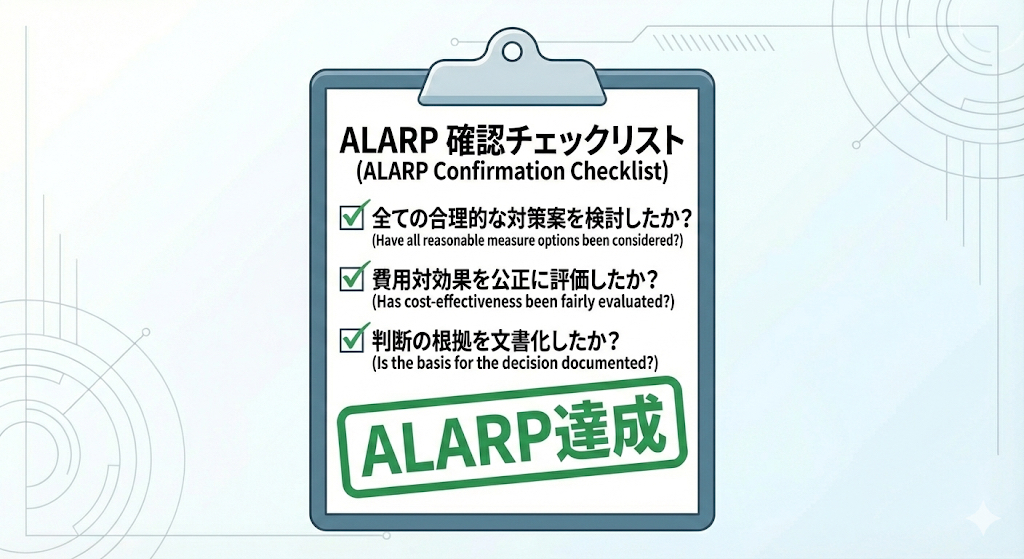

5. まとめ:ALARP は「やり尽くしたか?」のチェックリスト

ALARP は “As Low As Reasonably Practicable” の略で、「合理的に達成可能な限りリスクを低くする」という考え方です。

リスクは次の 3 つの領域に区分して考えます。

- 容認できない領域

- ALARP 領域(条件付きで容認される領域)

- 十分低い領域

QRA や LOPA の結果をもとに、追加対策の必要性と妥当性を検討する枠組みとして ALARP を活用できます。

実務においては、代替案を比較し、どのような判断プロセスを経たのかを記録しておくことが、「ALARP までやり尽くした」と説明するうえで重要になります。

化学プラント大全

化学プラント大全