英国フリックスボローで1974年6月1日に発生した大爆発事故は、プロセス安全の歴史を大きく変えました。

この事故は、技術的なミスだけでなく、組織変更・人員削減・設計レビュー不備など、複合的要因が重なった典型例として、現在でも世界中で研究されています。

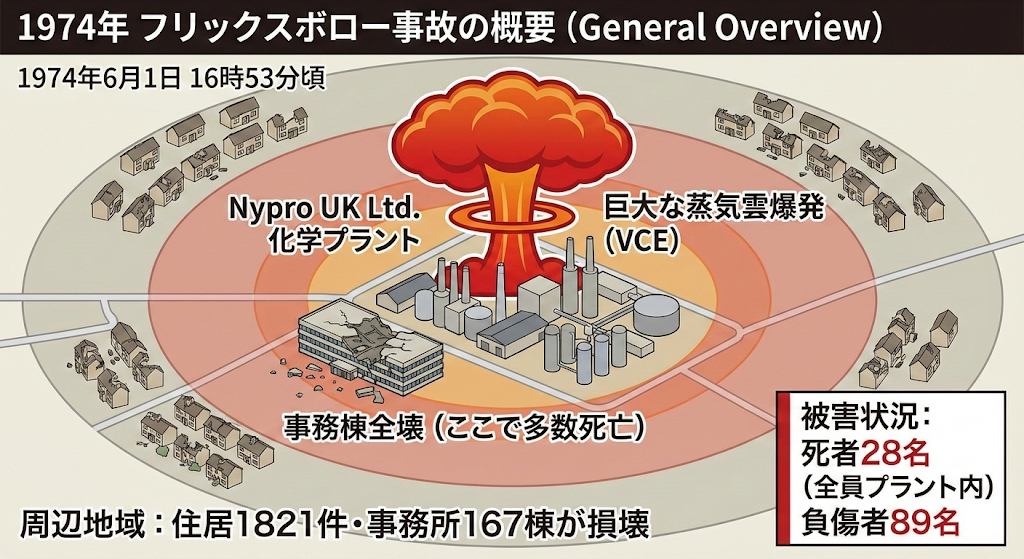

事故の概要

1974年6月1日16時53分頃、英国ノースリンカンシャー州フリックスボローの化学プラント(Nypro UK Ltd.)で、巨大な蒸気雲爆発(Vapor Cloud Explosion, VCE) が発生しました。

- 死者:28名(全員、プラント内作業員)

- 負傷者:89名(うちプラント外で53名)

- 住居1821件・事務所167棟が損壊

- 直径数百メートル規模の爆発で事務棟がほぼ全壊

事故の概要は、英国HSE(労働安全衛生庁)の公式ページに整理されています。

▶︎ HSE:Flixborough explosion case study

何が起こったのか:事故の直接原因

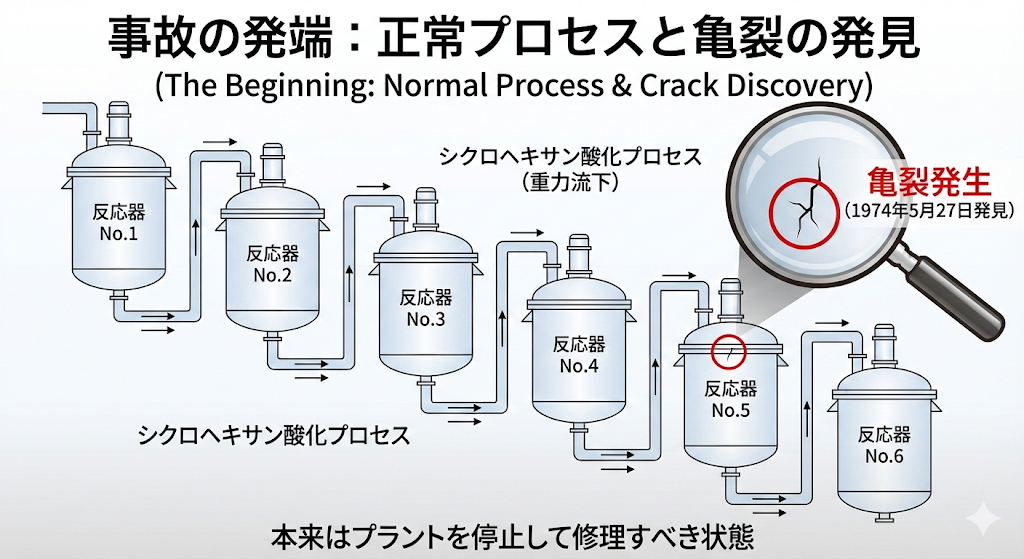

プラントでは、シクロヘキサンを空気で酸化し、シクロヘキサノンなどを製造する工程 が稼働していました。

6基の反応器(No.1〜6)が直列に接続され、液相で重力流下するプロセスです。

▼ No.5反応器に亀裂 → 臨時バイパス配管の設置

1974年5月27日、6基のうち No.5反応器に亀裂が発見 されます。

保全エンジニアは本来、

- 「プラントを約3週間停止し、反応器をきちんと修理すべき」

と提案しましたが、実際に採用されたのは次の対応でした。

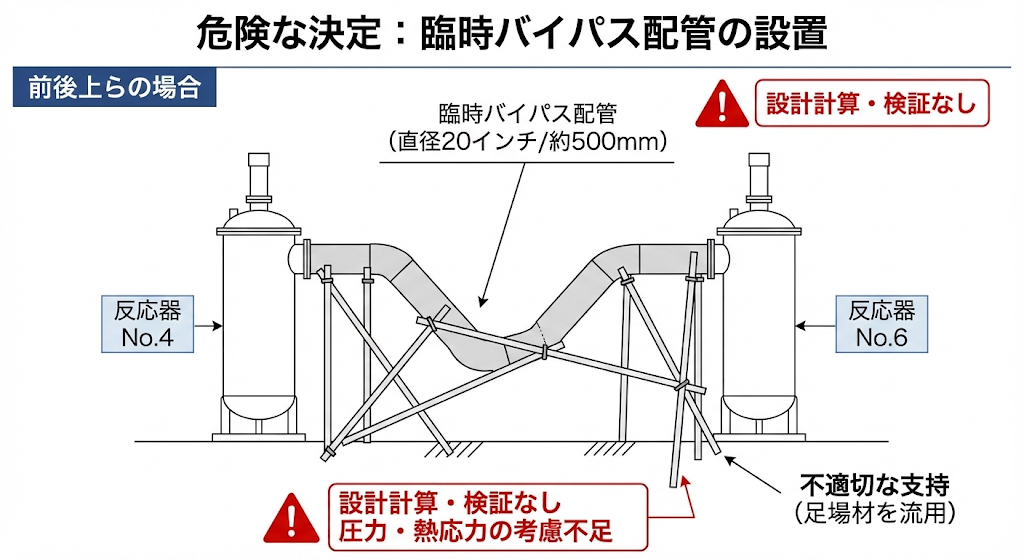

- No.5反応器をラインから撤去

- No.4 と No.6 を直径20インチ(約500mm)の臨時バイパス配管で接続

- 配管の支持には、本来プロセス配管には用いない「足場材」を流用

- 圧力・温度・応力に対する十分な設計計算や検証は実施されず

この「臨時バイパス配管」が運転中に破断し、大量のシクロヘキサンが漏洩。

可燃性蒸気雲が形成され、何らかの着火源によりVCEへと進展しました。

詳細は、公式の公判調査報告書に記載されています。

▶︎ The Flixborough Disaster – Report of the Court of Inquiry (IChemE)

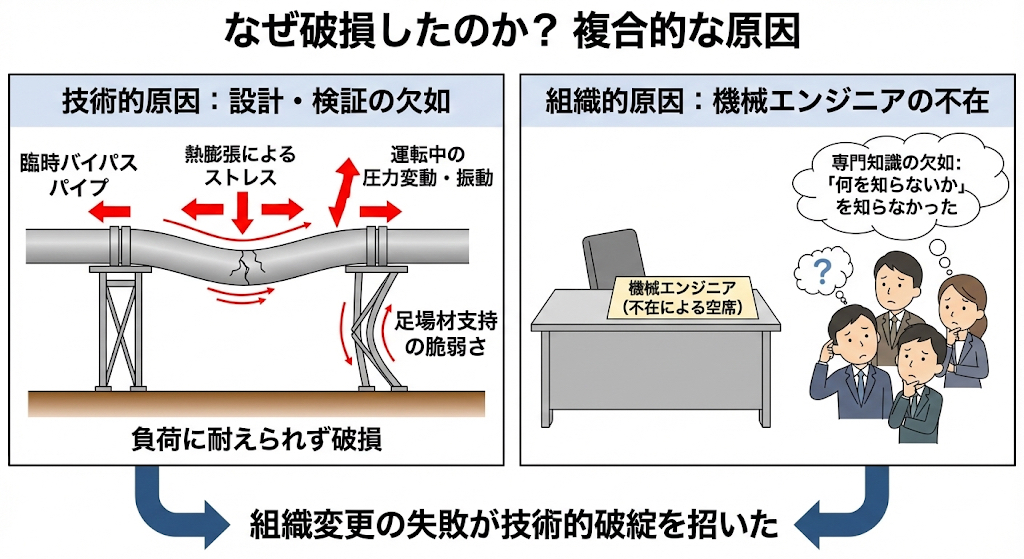

なぜ臨時配管が破損したのか

1)設計・強度検証の欠如

- 配管径(20インチ)・圧力条件に対し、強度・応力解析が行われていない

- 温度変化による熱膨張や、運転中の圧力変動・振動が考慮されていない

- 足場材での支持は不安定で、水平・垂直方向の荷重に対して脆弱

結果として、運転中の負荷に耐えられず、配管が破損したと推定されています。

▶︎ IChemE:Flixborough incident summary (PDF)

2)機械エンジニア不在という「組織変更」の影響

事故当時、工場では組織改編の結果、機械系エンジニアがプラントに常駐していない 状態でした。

重大な設備変更であるにもかかわらず、

- 機械設計の専門家がレビューしていない

- 「誰が、どこまで責任を持って設計を確認するか」が曖昧

となっており、後のプロセス安全文献では

「彼らは、自分たちが“何を知らないか”を知らなかった(They did not know what they didn’t know.)」

というフレーズで象徴的に語られています。

この点は、CCPSおよび教育用テキスト(「若い技術者のためのプロセス安全入門」など)で、「組織変更管理(Management of Organizational Change)の典型的な失敗例」 として紹介されています。

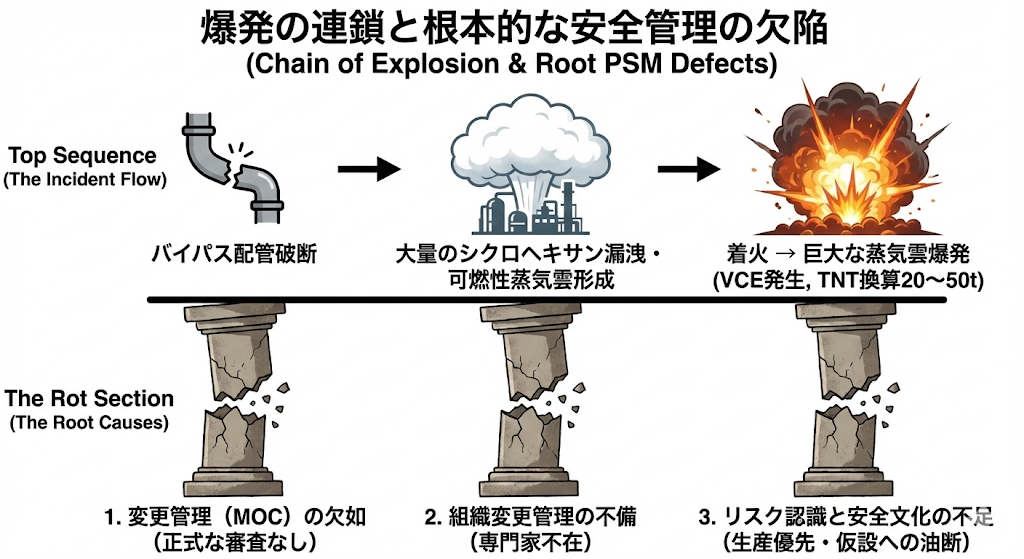

爆発の規模

- 破断したバイパス配管から、数十トン規模のシクロヘキサンが一気に放出

- プラント周辺に大きな可燃性蒸気雲が形成

- 建屋内の点火源により着火

- 巨大な蒸気雲爆発(VCE)が発生

IChemEなどの文献では、爆発規模は TNT換算で20〜50トン程度 とされています。

爆風により、事務所棟はほぼ完全に崩壊し、多数の作業者がその場で死亡しました。

▶︎ IChemE:Flixborough incident summary

フリックスボロー事故は、配管1本の問題だけではなく、プロセス安全管理の複合的な欠陥 が表面化した事例です。

1)変更管理(MOC:Management of Change)の欠如

- 反応器の除去とバイパス配管の設置という 重大なプロセス変更 が、

正式なMOC手続き・設計審査・リスク評価なしで実行された - 「仮設だから」「短期間だから」という理由で、安全検討が簡略化された

この事故は、後のPSM規制において、MOCの必須化 に大きく影響を与えました。

2)組織変更管理(Organizational Change Management)の不備

- 技術部門の再編により、機械エンジニアが現場からいなくなった

- 残ったスタッフはプロセス運転には詳しくても、機械設計の専門性を持たない

- 「組織変更そのものがリスク」であるという認識が欠けていた

この観点は、CCPSのガイドライン

▶︎ Guidelines for Managing Process Safety Risks During Organizational Change

などでも、代表的ケースとして言及されています。

3)リスク認識と安全文化の不足

- HAZOPなどの体系的なリスクアセスメント手法が当時はまだ十分に普及していなかった

- 生産継続を優先し、停止・修理による損失を避けようとする意思決定

- 「仮設配管」であっても、本格設備と同等の安全検討が必要であるという意識が希薄

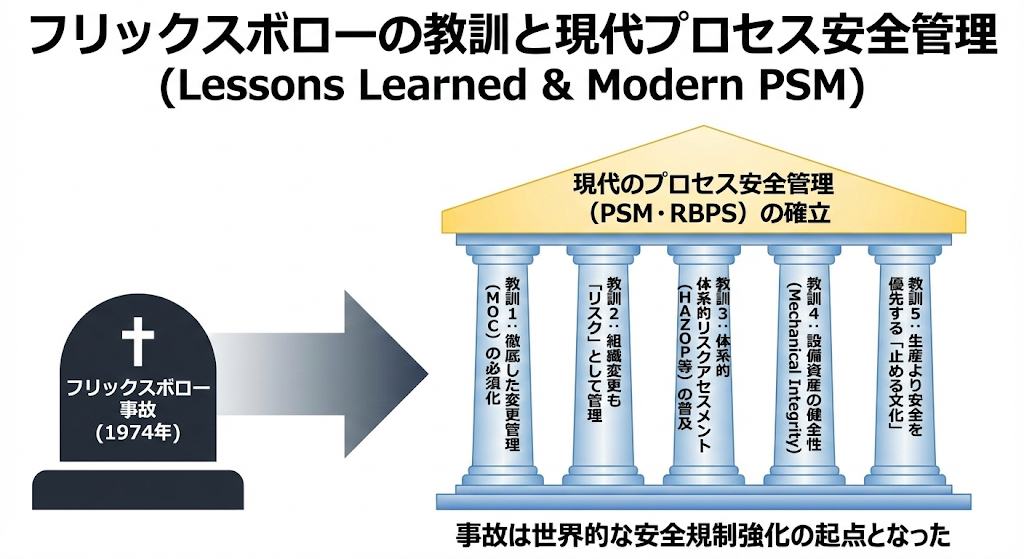

この事故がもたらした世界的インパクト

フリックスボロー事故は、プロセス安全管理(PSM)という考え方が世界的に整備されていく起点 の一つと位置づけられています。

1)PSM・RBPSの発展

- 変更管理(MOC)

- 組織変更管理

- 設備資産の健全性(Mechanical Integrity)

- プロセスハザード分析(PHA/HAZOP)

といった要素が、PSM・RBPS(Risk Based Process Safety)の中核として整理されていきました。

2)英国およびEUの法制度

イギリスでは本事故や以降の大規模事故を踏まえ、

- Major Hazard(重大事故危険)に関する規制の強化

- プラント建屋配置に関する指針(API RP 752/753 など)

が整備・改訂されました。

事故とPSMの関係を整理した技術解説としては、以下が参考になります。

▶︎ Inspectioneering:The Start of Process Safety Management – The Flixborough Disaster

事故から学ぶこと

フリックスボロー事故の教訓は、現在のプラントでもそのまま当てはまります。

- 停止すべき時に、「止める」という選択ができる文化

- たとえ臨時対応であっても、MOCとリスクアセスメントを省略しない

- 組織変更・人員削減もまた「リスク要因」 であり、技術的変更と同じレベルで評価する

- 「自分たちは何を知らないのか」を意識し、必要な専門家を巻き込む

フリックスボローの教訓は、プロセス安全に携わるすべての技術者にとって、今もなお基本中の基本と言えます。

■ 参考情報源

化学プラント大全

化学プラント大全